第1 はじめに

【ケース1】

外来で問診票に「息苦しい」と書いた患者に対し身体診察を行い、心筋梗塞を疑って、心電図検査、胸部単純X線撮影、血液検査、動脈血ガス分析を行った。これらの検査結果から神経症、過換気症候群と診断し、患者を帰宅させたが、患者は自宅で急変し亡くなった。解剖により、死亡の原因は肺動脈血栓塞栓症と判断された。

【ケース2】

患者がA疾患に罹患していると診断し、それに対する治療として身体的侵襲が大きい外科手術を行った。しかし、患者はA疾患には罹患しておらず、B疾患に罹患していた。行われた外科手術は、B疾患にとって必要な治療ではなかった。不要な手術により患者には後遺障害が生じた。

いずれも結果的には誤診だと思われる事案であり、弁護士が患者側から相談を受ける可能性のあるケースです。

このような誤診の事案に法的な検討を加えるためには、そもそも臨床現場ではどのような思考経路に基づいて診断が行われているのかを知ることが有益です。

診断術や診断手法について書かれているものは、たくさんあります。それらを読みますと、患者の主訴、病歴、身体診察からの情報だけでは特定の疾患に罹患しているとの診断ができず、いくつかの疾患の可能性が考えられる場合には、分析的な診断推論が必要であると説明されています。

この分析的な診断推論では、従来から広く行われてきた病態生理学(症状や疾病が引きおこされる機序や経過を理解するための学問)に基づくアプローチに加えて、近年のEBM(Evidence – Basede Medicine 科学的根拠に基づく医療)の広がりにより、臨床疫学的な根拠に基づく確率論的アプローチも用いられています。

そこで、ここでは、この確率論的アプローチを用いた診断推論について、簡単に紹介しておきます。

第2 確率論的アプローチを用いた診断推論

1 疑われる疾患をリストアップして鑑別

臨床の現場で、医師は患者の主訴を聞き(問診)、病歴聴取、身体診察を行います。

これらの情報だけでは特定の疾患に罹患しているとの診断ができない場合、医師は、罹患が疑われるいくつかの疾患をリストアップするとともに(仮説の設定)、評価を加えながらリストを修正していきます(仮説の修正)。

複数の疾患が疑われる場合、疑いの程度(罹患の確率)は一律というわけではありません。患者の年齢、性別によっては疑いの程度が低い疾患もありますし、問診によって得た既往歴、家族歴、危険因子に関する情報から疑いの程度が高くなる疾患もあります。

診察を進めることで得られた追加情報により、疑いの程度は変化しますし、別の疾患が疑われるということもあります。

疑った疾患のうち、ある疾患に罹患している可能性が十分に低くなれば、その疾患を除外し(除外診断)、ある疾患に罹患していると判断できるだけの所見が得られれば、その疾患に罹患していると確定します(確定診断)。

得られた所見だけで十分な鑑別ができないときは、さらに検査計画を立て、その検査から得た所見を加えて、除外診断、確定診断を行います。

以上のような方法は、仮説演繹法と呼ばれています。

2 鑑別のために有用な検査の特性(感度と特異度)

検査の中には、特定の疾患について、除外診断のために有用な検査と、確定診断のために有用な検査とがあります。

感度の高い検査といわれるものが除外診断のために有用な検査であり、特異度の高い検査といわれるものが確定診断のために有用な検査です。

感度とは、実際に疾患をもつ患者に対してあるテストを行った場合に、その結果が陽性を示す割合のことです。特異度とは、実際に疾患を持たない人に対してあるテストを行った場合に、その結果が陰性を示す割合のことです。

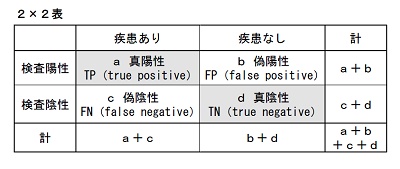

ある疾患にかかっている可能性がある人を対象に検査を行った場合、検査結果と罹患の有無との関係は、次の表のaからdの4つに分類されます。

感度は、疾患ありの人々のうち検査陽性となる人(真陽性)の割合ですから、a/(a+c)です。特異度は、疾患なしの人々のうち検査陰性となる人(真陰性)の割合ですから、d/(b+d)です。

感度が高い検査は、陰性のときに疾患を否定する威力があり、除外診断に有用な検査です。これに対し、特異度が高い検査は、検査結果が陽性のときに、診断を確定する威力があります。

なぜそういえるのでしょうか。

かつて私が担当したある医療訴訟の鑑定人の方から、次のようにかみ砕いた説明をしていただいたことがあります。

「例えば、ある疾患を有している人に対して、その疾患についての感度(その疾患をもった人に対して陽性の結果を示す割合)が99%という検査を行うと、疾患があるのに陰性の結果が出るのは僅かに1%の確率である。

このような感度の高い検査を、疾患があるのかないのかまだ判らない人に対して行い、陰性の結果が出た場合は、その検査結果が誤りであって実際は疾患があるという確率は1%ということになる。

この場合、『疾患がない』という除外診断が99%の信頼性で下せるということになる。

このことは、逆に感度の低い検査の場合に、その結果が陰性だからといって除外診断を下すことは、信頼性が低く大変危険だということを意味する。

したがって、ある疾患がないという除外診断を下して、もはや他の検査で補う必要がないというためには、感度の高い検査の結果が陰性であることを根拠とする必要がある。」

これは、「感度が高い検査は、陰性のときに疾患を否定する威力があり、除外診断に有用な検査である。」ということについての説明でした。

これと同様の方法で、「特異度が高い検査は、検査結果が陽性のときに、診断を確定する威力がある。」ということを説明すると、次のようになります。これも同じ鑑定人の方から教えていただきました。

「例えば、ある疾患を有していない人に対して、その疾患についての特異度(その疾患をもたない人に対して陰性の結果を示す割合)が99%という検査を行うと、疾患がないのに陽性の結果が出るのは僅かに1%の確率である。

このような特異度の高い検査を、疾患があるのかないのかまだ判らない人に対して行い、陽性の結果が出た場合は、その検査結果が誤りであって実際は疾患がないという確率は1%ということになる。

この場合、『疾患がある』という確定診断が99%の信頼性で下せるということになる。

このことは、逆に特異度の低い検査の場合に、その結果が陽性だからといって確定診断を下すことは、信頼性が低く大変危険だということを意味する。

したがって、ある疾患があるという確定診断を下して、もはや他の検査で補う必要がないというためには、特異度の高い検査の結果が陽性であることを根拠とする必要がある。」

では、先に述べた「ある疾患との関係で感度が高い検査は、陰性のときに疾患を否定する威力があり、除外診断に有用な検査である。」ということは、感度の高い検査でこれと逆の陽性の結果が出ても確定診断はできないということまで意味するのでしょうか?

そのとおりです。

たとえば、基礎臨床技能シリーズ4「臨床推論 EBMと病態生理から症例を考える」(メジカルビュー社/2004年8月10日第1版第1刷)という文献(33頁)では、次のように説明されています。

「感度の高い検査というのは、臨床医にとってどのように役立つのだろうか。端的にいうと、感度が高いということは、『見落としが少ない』ということである。しかしそれはいい面を強調し過ぎかもしれない。見落としが少ないということは、反面『無実の罪を着せる患者を増やす』ということでもある。無実の罪を着せるとは、陽性者のなかに本当は病気ではない人が多く含まれるということである。感度が高い検査において、検査結果が陽性の場合には間違いが多く含まれている。逆に検査結果が陰性のときには、陰性者のなかには病気の人が含まれず、陰性すなわち病気の可能性が低いといってよい。

『Point 感度が高い検査は、陰性のときに病気を否定する威力があり、除外診断に有用な検査である。』

陽性の場合には診断確定のために次の検査を必要とする。」

また、「ある疾患との関係で特異度が高い検査は、検査結果が陽性のときに、診断を確定する威力がある。」ということは、特異度の高い検査でこれと逆の陰性の結果が出ても除外診断はできないということまで意味するのでしょうか?

これも、そのとおりです。

上記の文献(36頁)では、次のように説明されています。

「次に特異度である。先の感度の話にならえば、特異度が高いというのはどういうことになるだろう。特異度が高いと『確定診断につながる』ということである。逆にいえば『見落としがある』という犠牲を払っているともいえる。検査結果が陽性である場合には、その病気であるといってよい。確定診断に至るというわけである。しかし検査結果が陰性の場合には、その中に病気をもった人が含まれる可能性が高い。

『Point 特異度が高い検査は、検査結果が陽性のときに、診断を確定する威力があり、臨床上有用である。』

陰性の場合には、見落としがないかどうか注意深く検討する必要がある。

先ほどの感度とはトレードオフ(片方を重視すると片方が犠牲になる)の関係にあり、一般に感度を高くするように検査のカットオフ値(陽性と陰性の境界)を設定すると特異度が低くなり、特異度を高くすると感度が低くなる。」

3 検査特性を用いて罹患の確率を判断する(事前確率・尤度比・事後確率)

患者に関する情報の収集を進める中で、ある疾患に罹患している疑いの程度(罹患の確率)は変化しますが、ある情報を得る前における罹患の確率は事前確率と呼ばれ、情報を得た後における罹患の確率は事後確率と呼ばれています。

特に情報が検査によるものである場合は、検査前確率、検査後確率と呼ばれています。

検査前確率に、感度・特異度を組み合わせることで、検査後確率を導き出すことができます。

具体的には、検査前確率(疾患あり/(疾患あり+疾患なし))を、疾患ありと疾患なしとの比である検査前オッズ(疾患あり/疾患なし)に変換し、これに感度・特異度から算出する尤度比(ゆうどひ)というものを乗じて検査後オッズを計算し、それを検査後確率に変換します。

尤度比には、陽性尤度比(LR+)と陰性尤度比(LR-)とがあり、陽性尤度比は、「特定の疾患がある人」が「ない人」と比べて検査結果が何倍陽性になりやすいかをオッズで示したもので(通常1以上の値)、陰性尤度比は、「特定の疾患がある人」が「ない人」と比べて検査結果が何倍陰性になりやすいかをオッズで示したものです(通常0から1までの値)。

これを式で表すと、次のとおりです。

陽性尤度比=真陽性率/偽陽性率=(a/(a+c))/(b/(b+d))=感度/(1-特異度)

陰性尤度比=偽陰性率/真陰性率=(c/(a+c))/(d/(b+d))=(1-感度)/特異度

検査結果が陽性の場合は、検査前オッズに陽性尤度比を乗じて検査後オッズを計算し、検査結果が陰性のときは、検査前オッズに陰性尤度比を乗じて検査後オッズを計算します。

結局、陽性尤度比は、検査陽性により検査後オッズがどれくらい高まって、その結果検査後確率がどれくらい高まるのかを意味し、陰性尤度比は、検査陰性により検査後オッズがどれくらい下がって、その結果検査後確率がどれくらい下がるのかを意味します。

陽性尤度比(感度/(1-特異度))は、感度が増えてもそれほど増えませんが、特異度が増えると大きく増えますので、先に述べたように、特異度の高い検査における陽性の結果は確定診断に有用となります。

また、陰性尤度比((1-感度)/特異度)は、特異度が増えてもそれほど減りませんが、感度が増えると大きく減りますので、先に述べたように、感度の高い検査における陰性の結果は除外診断に有用となります。

いずれにしても、検査前確率から出発して最後は検査後確率を算出しますので、出発時点の検査前確率の見積もり(低・中・高)が重要であるとされています。

【計算例1】

検査前確率60%の状況で、感度60%・特異度95%の検査をしたところ陽性。

(1) 検査前オッズ 0.6/0.4=1.5

(2) 陽性尤度比 感度/(1-特異度)=0.6/(1-0.95)=12

(3) 検査後オッズ 1.5×12=18=18/1

(4) 検査後確率 18/(18+1)=94.7%

【計算例2】

検査前確率40%の状況で、感度95%・特異度70%の検査をしたところ陰性。

(1) 検査前オッズ 0.4/0.6=2/3

(2) 陰性尤度比 (1-感度)/特異度=(1-0.95)/0.7=1/14

(3) 検査後オッズ (2/3)×(1/14)=1/21

(4) 検査後確率 1/(1+21)=4.5%

オッズや尤度比は普段なじみがないものなのでとっつきにくいですが、感度と特異度という検査特性をもとに、検査前確率から出発して検査後確率を算出し、それに基づいて除外診断や確定診断を行うという確率論的アプローチを用いた診断推論は、とても論理的であり、「なるほど」と思います。

第3 誤診により医療者は損害賠償義務を負うのか?

1 医療者に注意義務違反があったか否かが問題

患者側が医療者に対して、不適切な医療行為により損害を被ったとして、その賠償を求める場合、法律上の根拠としては、債務不履行責任(民法415条)と不法行為責任(民法709条、715条1項)があります。

債務不履行責任を根拠とする場合、医療者が診療契約上の注意義務に違反したとして損害賠償請求することになり、不法行為責任を根拠とする場合は、(契約の有無にかかわらず)医療者が医療者としての注意義務に違反したとして損害賠償請求することになります。

いずれにしても、医療者の損害賠償義務が認められるためには、医療者に注意義務違反があったといえることが必要です。

誤診の事案で医療者の損害賠償義務が認められるためには、誤診の原因となった診療行為が、医療者の注意義務に違反する行為であったといえることが必要です。

2 医療者の注意義務の基準

訴訟では、診療行為における注意義務の基準となるべきものは、「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である。」とされています(昭和57年3月30日最高裁判決ほか)。

そして、「この臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく、診療に当たった当該医師の専門分野、所属する診療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等の諸般の事情を考慮して決せられるべきものである。」とされています(平成7年6月9日最高裁判決、平成8年1月23日最高裁判決)。

この「臨床医学の実践における医療水準」とは、医師が従うべき規範として考えられており、現に普及した医療としての実施目標を意味し、平均的医師が現に行っている医療慣行と必ずしも一致するものではありません(昭和36年2月16日最高裁判決、平成8年1月23日最高裁判決)。

3 誤診事案における注意義務違反の有無の検討

誤診の事案で医療者に注意義務違反があったか否かを判断するためには、①誤診の原因となった診断過程を調べ、②その診断過程に関する「臨床医学の実践における医療水準」を調べ、③両者を比較することによって、実際の診断過程が医療としての実施目標(あるべき診断過程)から外れていなかったかを見ていくことになります。

その場合、上で述べた確率論的アプローチを用いた診断推論の手法が、現に普及した医療としての実施目標といえるか否かですが、少なくとも、見逃すと重大な結果に至るような疾患が疑われたり、身体的侵襲の大きな外科的治療を必要とする疾患が疑われているなど、危険や過大侵襲を避けるためにできるだけ正確な鑑別が要請される状況下では、分析的な診断推論が必要であり、そのために確率論的アプローチが有用な場合は、それを用いた分析的な診断推論を適切に実施することが求められるものと思われます。

そのため、分析的な診断推論が必要とされるケースで誤診が発生し、診断推論過程に過誤が認められる場合には、医療者の注意義務違反も認められる可能性があります。

たとえば次のような場合は、診断推論過程に過誤が認められるのではないかと思われます。

- 想起すべき重大な疾患を想起せず、鑑別リストに入れなかったために、その疾患に罹患していることを見落とした。

これには、病歴聴取、身体診察により、その疾患を想起するのに十分な所見は集めたが、想起しなかったという場合と、病歴聴取、身体診察が不十分で、その疾患を想起するのに十分な所見を集めていなかったという場合がありそうです。 - 心因性疾患であると確定できるだけの根拠がないのに、安易に心因性疾患だろうと見込んで、他の重大な疾患のリストアップを怠った。その結果、他の重大な疾患に罹患していることを見落とした。

- ある疾患を疑い鑑別リストには入れたものの、事前確率を低く見積もりすぎたため、除外診断した。その結果、その疾患に罹患していることを見落とした。

これには、病歴聴取、身体診察は十分だったものの、誤って事前確率を低く見積もった場合と、病歴聴取、身体診察が不十分で事前確率が低く見積もられた場合がありそうです。 - 鑑別リストに入れたある疾患の事前確率を高く見積もりすぎたため、その疾患に罹患していると確定診断した。しかし、その疾患には罹患していなかった。

これには、病歴聴取、身体診察は十分だったものの、事前確率を誤って見積もった場合と、病歴聴取、身体診察が不十分なために事前確率が適切に見積もられなかった場合がありそうです。 - 行った検査の感度・特異度について、誤解していたか理解していなかった。

そのため、感度が低い検査における陰性の結果を理由に、重大な疾患を除外診断してしまい、その疾患に罹患していることを見落とした。 - 行った検査の感度・特異度について、誤解していたか理解していなかった。

そのため、特異度が低い検査における陽性の結果を理由に、ある疾患に罹患していると確定診断してしまった。しかし、その疾患には罹患していなかった。

なお、分析的な診断推論が必要とされるケースで分析的な診断推論を怠り、単なる直感(インスピレーションや思いつき)による診断で済ませてしまい、それにより誤診に至った場合も、医療者の注意義務違反が認められる可能性があります。

いずれにしても、誤診が発生し、それにより重大な結果が生じてしまった場合、患者側としては、誤診の原因となった診断過程を医療者から詳しく説明してもらう必要があります。

【参考文献】

- 基礎臨床技能シリーズ4「臨床推論 EBMと病態生理から症例を考える」(メジカルビュー社/2004年8月10日第1版第1刷)

- 「医学判断学入門」(久道茂/南江堂/1999年6月15日第4刷)

- 「誰も教えてくれなかった診断学」(野口善令・福原俊一/医学書院/2010年6月15日第1版第5刷)

- 「プライマリ・ケアに求められる臨床能力とは⑧ 総合的判断力-論理的判断力」(伴信太郎/日本医学新報№3969)